(1)

(2)

(3)

(4)

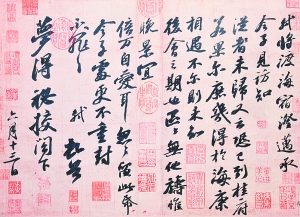

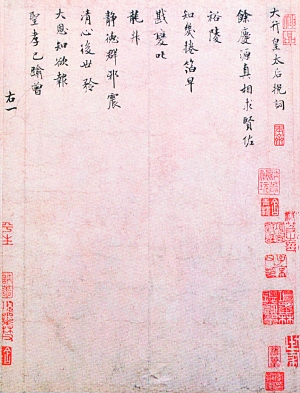

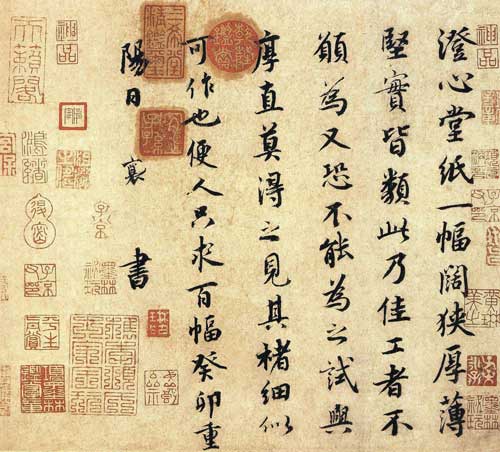

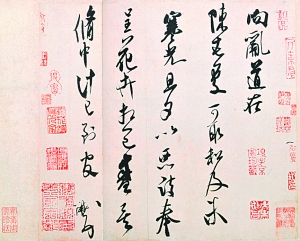

图五,项元汴钤印习惯—— 苏轼《行书渡海帖》(1) 蔡襄《澄心堂帖》(2) 米芾《向乱帖》(3) 米芾《小楷向太后挽词帖》(4)

从去年底开始,关于苏富比版《功甫帖》的真赝争论便成为了书画界、文物界与收藏界最受关注的焦点。

《东方早报·艺术评论》从一开始便深度关注这一事件,一直力求多角度呈现理性学术的声音,在2013年12月30日推出专稿《东坡书风与功甫帖》后,经历了上博研究员2014年1月1日公开发表论文质疑《功甫帖》为假、苏富比发文声明《功甫帖》为真、刘益谦的朋友颜明公开声明称购买者刘益谦未说实话与“选择性耳聋”、刘益谦2月18日举办北京发布会以及这一发布会被多方面质疑等一系列事件后,《东方早报·艺术评论》从本期开始将独家连载上海博物馆研究员钟银兰、凌利中对《功甫帖》辨伪的最新学术文章。本期刊出的《〈功甫帖〉辨伪新证(上)》通过首次公布剖析现藏台湾中央图书馆翁方纲《复初斋文集》手稿本(图一),完整披露了翁氏《跋苏轼功甫帖》中的所有鉴藏真相:据翁手稿所记,可以获知、还原安岐旧藏《功甫帖》确有经明代项元汴、清初梁清标收藏递传之史实及其原貌。而苏富比“墨迹本”本幅并未见项子京三印,梁清标二印亦不翼而飞,四枚旧印的篆文书写笔画形态、文字内容及印章规模大小等特征也与翁氏所记差异甚多,明显属于两件作品。

针对《功甫帖》曾入藏上海博物馆的传言,上博还通过《东方早报·艺术评论》首次公布了许汉卿先生寄存以及入藏上海博物馆文物中均无《功甫帖》的证据。

关于古书画真伪鉴定的方法,明代鉴赏家张应文(约1524-1585)《清秘藏》“论书法”中论述颇精,“先观用笔结体、精神照应,次观人为天巧、真率造作,真伪已得其六七矣;次考古今跋尾、相传来历,次辨收藏印识、纸色绢素,而真伪无能逃吾鉴中矣。或得其结构而不得其锋芒者,模本(摹本)也;得其笔意而不得其位置者,临本也。” ((见本期《东方早报·艺术评论》第5版图二)(注1)诚然,目鉴与考证是历代书画鉴定家采用的两种主要途径。二者之关系,当以“鉴”为主,“考”为次,有时更无“考”之必要。换言之,“鉴”之结论若属准确,即便再考,其所“考”必与所“鉴”一致;反之,则相左。因此,两者虽主次分明,亦相辅相成。

于苏富比《功甫帖》伪本之判断,传统目鉴已然足矣(注2)。不过,倘将晚清“近来市贾所售墨迹,多从法帖中双钩”(王端履)这一书史作伪现象作为美术史的研究课题,考证之必要就愈加突出,亦有助于印证上析方法论中“鉴”“考”之辩证关系。

请扫描新闻二维码